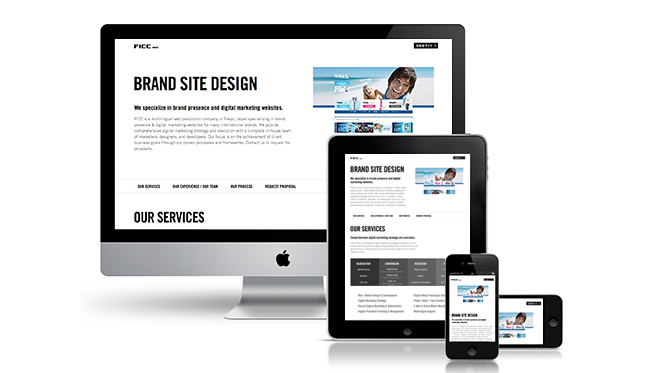

ここ数年、「レスポンシブデザイン」が注目を集めています。

(レスポンシブデザインとは、1つのページがあらゆる端末に合わせて自動的に表示を調整するWEBデザインの手法です。)

便利そうに思えるこの技術ですが、実は「集客」にはあまり向いていないということをご存じでしょうか?

レスポンシブデザインの限界と現実

「検索に良い」「どの端末からも見やすい」と言われるレスポンシブデザイン。

しかし、多くの大手企業はこの手法を採用せず、モバイル専用ページを別途作成しています。その理由は、次のような点にあります:

- デザインの自由度が制限される

レスポンシブデザインは、異なるデバイスに対応するためにシンプルで統一感のある設計が求められます。しかし、それが「無難すぎるデザイン」につながることが多いのです。 - 感情に響きにくい

行動経済学では、人の購買行動の多くは「感情」に基づくと言われています。レスポンシブデザインのようにシンプルで機能的なだけでは、ユーザーの感情を揺さぶり、「欲しい」と思わせるデザインを作るのが難しいのです。 - カテゴリーが多いサイトには不向き

商品や情報量が多いサイトでは、レスポンシブデザインは情報整理の面で不利になります。ユーザーが必要な情報に素早くアクセスできる設計が求められるため、別々に最適化されたデザインのほうが有効です。

行動経済学が教える「デザインの感情効果」

人は感情で物を選びます。行動経済学でも、「感情の影響は理論的な意思決定よりも優先される」ことが分かっています。つまり、デザインがユーザーの感情に響かなければ、どれだけ機能的でも購買行動にはつながりにくいのです。

レスポンシブデザインは「見やすさ」「読みやすさ」を提供しますが、それ以上の感情的な訴求力を発揮するのは難しいことがあります。

たとえば、特定のキャンペーンや商品ページでは、ユーザーの「欲しい!」という気持ちを引き出すデザインが必要です。そのため、大手企業はモバイル専用ページを別途設け、ターゲットに合わせた感情的なデザインを作成しています。

レスポンシブデザインの適した活用方法

とはいえ、レスポンシブデザインが全く使えないわけではありません。適切な場面で活用すれば、大きな効果を発揮します。

- 情報提供サイトやブログに有効

記事を読んでもらうことが目的のブログや情報提供型サイトでは、レスポンシブデザインの「見やすさ」が強みになります。 - ブランドイメージを重視するサイト

シンプルなデザインがブランドイメージと一致する場合、レスポンシブデザインは効果的です。

ただし、「売上アップ」を目指す場合は、ターゲットに合わせたデザインの工夫が必要です。

制作側と売り手側の違いを理解する

制作側は、最新技術や美しいデザインを求めがちですが、売り手が求めるのは「売れること」です。この両者の違いを理解し、ユーザーの感情を揺さぶるデザインを追求することが、集客や売上アップにつながります。

例えば

- 商品が多い場合は、モバイル専用ページを作成し、情報を整理する。

- キャンペーンページでは、感情に響くデザインを採用して購買意欲を刺激する。

私は、デザインが美しく機能的でありながら、売れることを重視したアプローチを心がけています。

まとめ

レスポンシブデザインは「どの端末でも見やすい」という強みを持っていますが、集客や売上アップを目指すには、ユーザーの感情を動かすデザインが欠かせません。

行動経済学の視点を取り入れ、ターゲットに響くデザインを追求することで、単なる「対応するデザイン」ではなく、実際に成果を出せるWEBサイトを作ることができます。

デザインに感情を組み込み、売れる仕組みを一緒に考えていきましょう!